Wie integrative Spielplätze Kinder und Gemeinschaften stärken

In unserem neuen Whitepaper zeigen wir, wie integrative Spielplätze die Entwicklung von Kindern fördern und das soziale Miteinander in Kommunen, Kitas oder Schulen stärken. Dabei stehen Barrierefreiheit und die Gestaltung von inklusiven Spielanlagen im Mittelpunkt, die alle Kinder zum gemeinsamen Spielen, Lernen und Entfalten einladen.

Was können Sie von unserem Whitepaper erwarten?

- Praktische Tipps und Checklisten: Sofort anwendbare Hilfsmittel zur Schaffung inklusiver Spielplätze.

- Beispiele für mehr Inklusion durch veränderte Perspektiven: Praktische Beispiele, wie neue Designansätze und barrierefreie Spielgeräte mehr Teilhabe schaffen.

- Ein Faktenblatt mit wichtigen Informationen: Fakten und Zahlen, die den Wert von integrativen Spielplätzen unterstreichen.

- Leitlinien für integrative Spielplätze: Was macht einen Spielplatz integrativ? Lernen Sie anhand klarer Beispiele.

- Eine inspirierende Geschichte: So wurde ein integrativer Spielplatz Wirklichkeit und verändert heute das Miteinander.

Gestaltung mit Blick auf alle Kinder

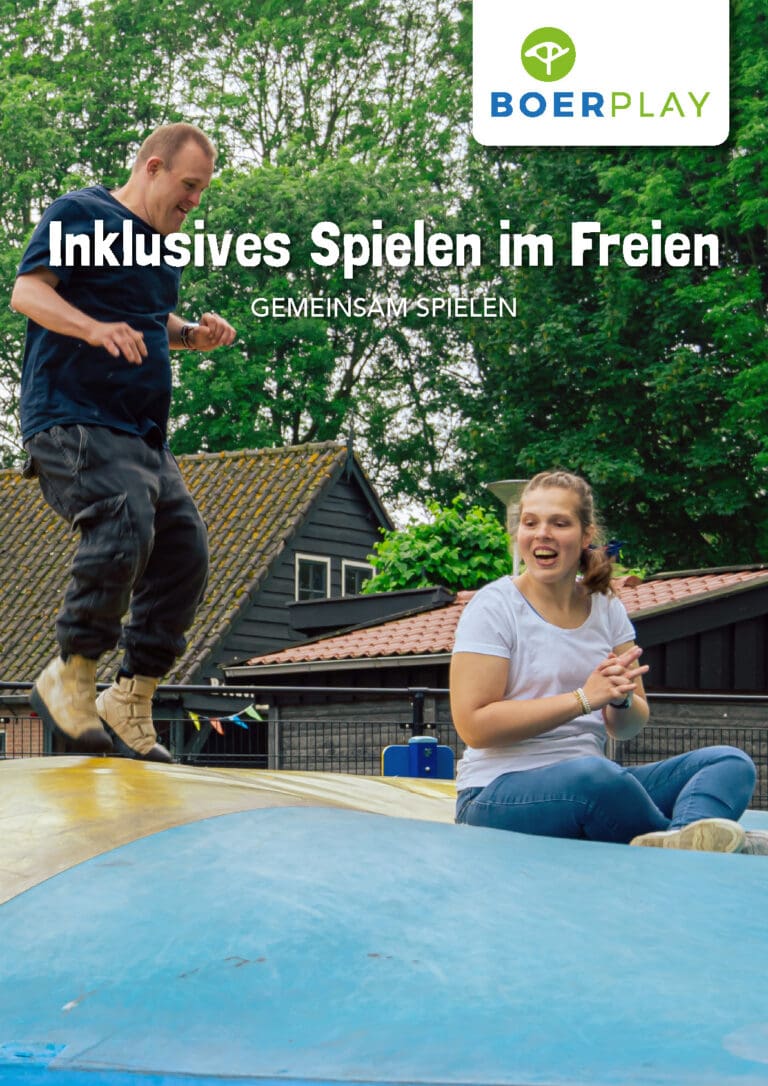

Inklusives Spielen im Freien bedeutet mehr als nur barrierefreie Spielgeräte zu integrieren. Es geht darum, Spiellandschaften zu gestalten, die den unterschiedlichen Bedürfnissen und Fähigkeiten aller Kinder gerecht werden – körperlich, sensorisch, kognitiv und sozial.

Ein hilfreicher Leitgedanke dabei ist die 100-70-50-Regel:

- 100 % der Kinder sollen spielen können,

- 70 % gemeinsam mit anderen,

- und 50 % zur gleichen Zeit am selben Ort.

Um dieses Ziel zu erreichen, sollten unterschiedliche Bedürfnisse und Zugänge mitgedacht werden:

- Beeinträchtigungen des Gehörs: Stimulierung anderer Sinne wie Geruch oder Tastsinn, z. B. durch Duftpflanzen oder sensorische Spielwände.

- Visuelle Einschränkungen: Einsatz kontrastreicher Farben für inklusive Spielgeräte, klare Spielbereiche und Orientierungshilfen wie Seile oder Hecken entlang von Wegen, ergänzt durch ertastbare Elemente.

- Kognitive oder neurologische Beeinträchtigungen: Schaffung von ruhigen, reizarmen Bereichen im Freien, z. B. abgegrenzte Bereiche mit natürlichem Schutz, in die sich die Kinder zurückziehen und entspannen können, und die Bereitstellung von inklusiven Spielgeräten, die zur Interaktion anregen.

- Physikalische Einschränkungen: Barrierefreie Spielgeräte wie Kletterrampen oder Führungsseile, die Kindern mit Mobilitäts- oder Sehbeeinträchtigungen eigenständiges Spielen ermöglichen.